「紋のお話①」by 和印3号

2024.09.17 (火)

≪家紋≫

≪家紋≫皆さんは自分の家の家紋を御存じですか?

元々は自分の物を他人の物と区別するために付けたマークです。平安時代、貴族は牛車や調度品などに付けていたそうです。

また、戦国時代には、敵と味方がわかるように紋の入った旗や幟を掲げている様子を映画やドラマなどで見たことがあるのではないでしょうか。

紋といえば、家だけでなく都道府県や市町村、学校にも「紋章」「校章」がありますね。

どれもいろんな意味や思いが込められた素敵なデザインです。

令和の現代、家の中を見回しても自分の家の家紋を見ることは難しいかもしれません。

家紋入りの風呂敷や袱紗といった儀式用品があるかもしれませんし、無いかもしれません。家の中に無くとも、お墓の墓石には大概家紋を彫っていると思いますが、「墓じまい」という言葉をよく耳にします。今後、家紋の継承はどうなってゆくのでしょうか…。

そんな昨今ですが、先祖代々受け継がれてきた家紋にちょっと焦点を当ててみましょう。

≪家紋と着物≫

家紋は着物とも深い関わりがあります。

元々、武士の大紋という着物に紋を入れていました。裃(かみしも)にも入れていました。

時を経て明治になり、男性は“5つ紋付き黒の羽織と着物(それに袴を着用)”、女性は“5つ紋付き黒の着物”を第一礼装とするよう定められました。それが現在も続いています。

背中(背紋)、左右の後ろ袖(袖紋)、左右の胸(抱き紋)で5つです。

礼装、略礼装には3つ紋(背紋と袖紋)や1つ紋(背紋)を入れることもあります。

「染め抜き紋」の他に、刺繍で入れる略式の「繍い紋」もあります。礼装や略礼装以外に、紬の無地着物などに入れる「しゃれ紋」もあります。

≪女紋≫

女性の着物の紋に関しては、「絶対にこうだ」という決まりがあるわけではありません。

生まれた家の家紋を入れても良いですし、嫁ぎ先の家紋を入れても良いのですが(もっと言うと、好きな紋を入れても良い)、和印ストリートの拠点である関西地方には、母系紋を引き継ぐという風習があります。

祖母から母から娘からその娘…と苗字が変わろうがなんだろうが関係無し!

なんだか素敵。

≪おすすめ≫

スーツで臨むような席で、1つ紋付きの無地着物をキリッと着てみてはいかがでしょうか?

≪さいごに(私事ですが)≫

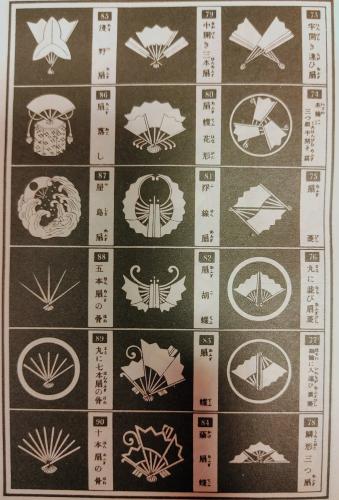

私・和印3号が紋の虜になったのは、4000以上の紋が掲載されている“紋典”で「扇の骨」という紋を見つけて、なにこれ?!と心踊ったのがきっかけです。

色々な面白い紋の紹介をまたの機会にしてみたいですね☆

「七五三参りの準備は万端ですか?」by 和印3号

2024.09.17 (火)

≪七五三参りの準備は万端ですか?≫

≪七五三参りの準備は万端ですか?≫生まれて一ヶ月ほどで初めて氏神様にお参りすることを「初宮参り」「宮参り」といいます。

赤ちゃんを抱いた上からふんわり被せるように着せ掛ける宮参り祝い着は、三歳の七五三参り祝い着として使用することができます(男児の五歳お参りにもギリギリ使用することができます)。

七五三は元々は三歳、五歳、七歳それぞれ別々の儀式だったそうです。

その原型は、三歳は男女とも髪を伸ばし始める「髪置き」の儀式(平安時代)、五歳は男女とも初めて袴を着る「着袴」の儀式(平安時代)、七歳は男女とも初めて帯を締める「帯解」の儀式(室町時代)、というもの。

江戸時代末期に「七五三」と呼ぶようになり、明治時代に庶民もお祝いするようになりました。

現在では三歳は女児、五歳は男児、七歳は女児のお参りが一般的です(男児は三歳と五歳両方お参りすることもあります)。

基本的には満年齢ではなく、数え年(お母さんのお腹にいる期間も数える)でお参りしますが、満年齢七歳五歳三歳になる年にお参りされる方も多くおられます。

≪宮参り祝い着を三歳の祝い着にするには≫

宮参り祝い着はちょっと特殊な形です。

①同じ形の着物が二枚重ねになっている。(外側が「上着」、内側が「下着」)

②下着の袖が二枚重ねになっている。(上着と合わせて袖は三枚重ね)

③袖口が袖底まで大きく開いている。(「大名袖」という形)

④上着と共布、下着と共布で、それぞれ左右衿に太い紐が付いている(この紐で赤ちゃんを抱いた人の首のうしろで結びます)。

三歳のお参りの際には、上着=着物、下着=長襦袢として着用します。

特殊な形を一般的な着物の形に加工します(切ったりしないのでまた元の形に戻せます)。

①袖の形を変える(大きく開いた袖口を小さく縫い閉じ袖底に向けて丸く縫う)。

②長襦袢の内袖を外す(長襦袢の袖を一枚にします)。

③紐の位置を変える(下げる)。又は別の細い紐に付け替える。

④長襦袢に半衿を縫い付ける。

⑤子供の着丈(身長に合わせます)、裄丈(腕の長さに合わせます)に合わせて身揚げ、肩揚げをする。

上記加工は、呉服屋さんや、百貨店の着物ご相談コーナー、着物の仕立屋さん、和裁士さん、悉皆(しっかい)屋さん等に依頼できます。

費用はお店によって違いますので、心配な方は事前に問い合わせてみるとよいでしょう。

加工にかかる日数もお店や混み具合等によると思います。合わせて確認しておきましょう。

出向く場合は、採寸が必要ですので、お子さんとご一緒に。

※身長から割り出しも可能です。

和裁教室に行って、お母さん、おばあちゃん、あるいはお父さん、おじいちゃんが加工してあげるという手もあります!!

きっといい思い出になることでしょう!!

和裁は女の仕事と思われているかも知れませんが、男の和裁士さんもおられます。男の和裁士さんが縫うことを「男仕立」と言います。唯一人間国宝に認定された和裁士さん(故人)は男性です。

≪その他準備するもの≫

上記加工の他に準備が必要なものは、三歳女児は着物の上に羽織る被布(ひふ)、兵児帯(又はしごき)、草履、バッグ、そして髪飾り。

※七歳のように帯を締めるスタイルもありますが、三歳は被布を着るスタイルの方がお子さんは楽だと思います。

五歳男児は、袴セット(袴、角帯、白扇、懐剣)、羽織。

※羽織は着ない場合もあります。

羽織には家紋を入れますのでその分日数がかかります。

七歳女児は、四つ身の着物、長襦袢(三歳と同じく身揚げ、肩揚げ加工が必要)、帯、帯揚げ、帯〆、しごき、筥迫、末広、草履、バッグ、そして髪飾り。

和印ストリートでは、つまみ細工の髪飾りを作っておられる「こもれ陽」さんがとっても素敵な髪飾りを販売されています。是非覗いてみてください。

https://wajirushi.com/products/detail.php?product_id=1356

七五三は11月15日(前後)にお参りをします。準備がまだの方はそろそろ準備をはじめましょう。