「第2回・和印マーケットは苦難の連続!?」by 和印2号

2023.07.05 (水)

2004年の4月に実施された第1回『和印マーケット』は、多くの和ものファンの夢と期待とともに、実にいい感触を残して終了しました。

2004年の4月に実施された第1回『和印マーケット』は、多くの和ものファンの夢と期待とともに、実にいい感触を残して終了しました。しかし一方で、百貨店の催事会場という広いスペースを使用するイベントとしては、面積効率に見合う売上高とは言えぬ結果でした(それでも予算は達成したのデス!)。

新規として実施した催事を翌年もやれるかどうか?

それはやはり「売上高」が大きな意味を持ちます。

『和印マーケット』は新たな顧客層を呼び込み、話題性では申し分ない成果を残しました。

しかし、それだけでは「もう一度やる価値あり」とはみなしてもらえません。

翌年も開催する条件として、私たちはなんと第1回の4割増しの予算を強いられました。

4割増し!?

第1回の数値も平均単価からすると大成功だったはず。それでも許してくれないのが百貨店という器。

なんとかして売り上げの嵩増しをすべく、私たちはひとつの策を講じることにしました。

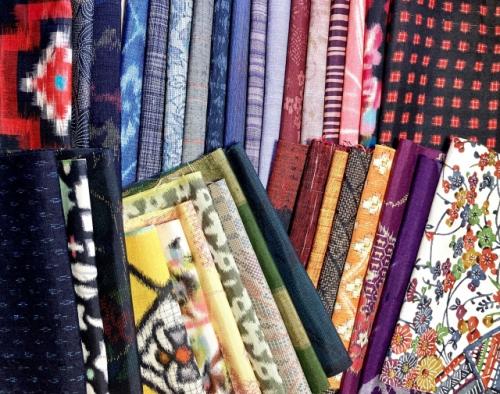

それは「リサイクルきもの」の導入です。

新機軸の和催事をおこなう一方で、私たち呉服部の面々はもちろん部全体の数値を伸ばす方策も続けていました。

その一端を担っていたのが、当時一大ブームとなっていた「リサイクルきもの」のバーゲン催事なのです。

今でこそ、リサイクルきものもアンティークきものと同様に広い年齢層に愛されるようになりましたが、その当時はまだ高い年齢層の着物ファンが一堂に集うまさに「バーゲン催事商品」でした。

ただ、そういう側面にいち早く目をつけた一部の仕掛け人たちが、百貨店という大きな集客が望める土壌ですさまじい成果を出しはじめていたのです。

私たち百貨店マンもその協力に大いに感謝しており、すでに年間催事の柱となっていた「リサイクルきもの」を、部分的に『和印マーケット』に組み込むことにしたのです。

ただ、問題はテイストの違いです。

商品内容は問題ないとしても、その時点では顧客層があまりにも異なる様相でしたので、双方の世界観がぶつからないか?という懸念はありました。

しかし、『和印マーケット』とて昨年生まれたばかりの言わば原石状態です。

すでに確実なノウハウと圧倒的なパワーを有している「リサイクルきもの」業者がそこに加われば、また新たな化学反応が生まれ、『和印マーケット』はさらに進化するに違いない!

そう信じて、私たちは翌年開催へ向けて走り出しました……。

それから数ヶ月かけて全国各地のショップさま・クリエイターさまと交渉し、会場図面を綿密に設計し、昨年よりも多くの出店者さまが集まりました。

昨年の折込チラシモデル撮影は、「ゆかた2枚重ねにレース帯盛り盛り」という華やかさと斬新さをアピールしたものにしましたが、今回は「和装折衷」をテーマとし、帽子に革ベルト、サンダルと洋装を随所に取り込むコーデで切り込みます。

そしていよいよ会期前日の夜。

まずは各ショップからの荷物の受け入れです。

その百貨店は木曜日が週の立ち上げ日ということで、催事会場の入れ替えや各売場の模様替えなどは水曜日の夜に集中する状態となっていました。

そんな荷受け場や貨物用エレベーターが戦場のような状態のなか、昨年より数倍にも膨れ上がった商品数が、次から次へと催事会場へと運ばれていきます。

ここの第一のハプニング。

百貨店のシステムに慣れていない業者さまが多かったためか、入館バッジをつけていなかったり、規定の時間よりはるかに早く荷物を上げたり、置いてはいけない通路に段ボール箱を積み上げたりとトラブルの連続!

百貨店という空間は、規模が大きいだけにしっかりしたルールで統制されています。

しかし、はじめて来る方々にそれを100%守れというのも酷な話。

逆に言えば、それをしっかり調整するのが私たち社員の役目となるわけです。

何とか無事にすべての荷物を会場に入れ、いよいよ設営に入りましたが、そこで第二のハプニング。

「設営の什器が思っていたのと違う!」

「あのショップの什器をこちらにもよこしてくれ!」

などなど、会場のあちこちから怒号がひしめき合う状況に。

この時点で、後方部の催事担当者が「危険な匂いがプンプンする現場だなあ……」と呟きます。

ここで言う「危険な匂い」というのは、翌朝の開店時に「百貨店としてふさわしい顔」に仕上がっていない売場の状況をお偉いさんが見て怒り飛ばす……という予測ですね。

まあ、参加ショップを増やせば、やはりそれだけいろいろな人間が集うわけです。

そして、情熱を持った人ほどこだわりも強く、「いいものをつくりたい!」という思いに溢れています。

怒号はエネルギッシュな姿勢の裏返し!

逆に何でも言われたとおりに進めていては、お客様に満足いただけるものにはならない!

そういう思いを受け止めた私たちも、同じ温度感でエネルギッシュに動き回りました。

そして会場もそこそこ完成し、時計が深夜0時を指すころ、最大のハプニング。

なんと、折込チラシのメインとしてモデル撮影した商品がない!!

青ざめた私たちは売場をひっくり返して捜索しましたが、その商品は見当たりません。

そして各方面に確認した結果、メーカー棚卸しのためにいったん京都に戻していたその商品を、こちらに戻し忘れていたということが判明。

……どうする!?

急遽関係者でミーティングを開き、深夜にもかかわらず取引先担当者と連絡を取り合い、なんとか翌朝一番の新幹線で京都へ走り、商品を持って開店の10時までに間に合わせる段取りをつけました。

それらヒヤヒヤの連続を乗り越え、いよいよ開店時間。

心配された会場の顔も整い、第2回『和印マーケット』は華々しくスタートしました!

予想どおり、若い「和印ユーザー」と年配増の「リサイクルきものユーザー」が混在する空間となりましたが、それが変にぶつかり合うということはありませんでした。

逆に、リサイクルきものコーナーでベテラン着物愛好家さんが若いユーザーに選び方を教えていたり、オシャレな小物ショップで年配の方が楽しそうに髪飾りを合わせたりと、なんとも微笑ましい光景があちらこちらで見受けられます。

もちろん、いわゆるポリスマンも少しはいたことでしょう。

しかし、自由な発想と自由な着こなしで「着物のオシャレを本気で楽しむ和ものファン」の圧倒的エネルギーの前では、そんな圧力は軽く吹き飛ばされていたようですね。

かくして『和印マーケット』は第2回も見事予算を達成し、大成功のうちに幕を閉じました。

細かい改善点は当然いくつかあります。

しかし、それこそ第3回へ向けての布石!

来年はさらにパーワアップしたものに進化させようと心に誓い、2005年の春が去っていきました。

そして翌2006年。

『和印マーケット』にジューダイな転換期が訪れます……。

≪つづく≫

「最大の岐路となった第3回・和印マーケット」by 和印2号

2023.07.12 (水)

『和印マーケット』の開催もついに3回目を迎えました。

『和印マーケット』の開催もついに3回目を迎えました。無我夢中で駆け抜けた1回目、売上確保に必死だった2回目。

そしてこの年・2006年の『第3回・和印マーケット』は、「花咲く和印」というキャッチフレーズをつけました。

折込みチラシのモデル撮影については、1回目は「ゆかた2枚重ねにレース帯盛り盛り」、2回目は「和洋折衷コーデ」でしたが、今回はここにも「花」をふんだんに!

女性モデルさんには黒の振袖を纏ってもらい、髪と帯周りに生花を山のように飾りつけ、履物にも花三昧!

なかなかの非日常コーデとなりました。

そして今回はメンズ着物にもスポットを当て、多くのブランドにご参加いただきました。

そのうちの1ブランドが、『和印ストリート』にもご参加いただいている「和次元 滴や」さまです。

あのころと変わらぬ信念で、袴式和服の決定版【士揃ヱ/SAMURAI ZOROYE】をご出品いただいています。抜群にカッコいい!!

さて第3回の会場構成ですが、昨年導入した「リサイクルきもの」のコーナーを敢えて「アンティーク」に絞り、「売ること」よりも「魅せること」「楽しんでもらうこと」を重視いたしました。

しかし、それは同時に爆発的な販売力を捨てることでもあります。

開催までのあいだ、各方面から多くの反対意見をいただきましたが、この年はどうしても「やりたいこと」を「やり切りたかった」のです……。

前日夜からの準備では、さすがに過去2回の経験を活かし、大きな混乱もなく進めることができました。

ただ1点、若手女性社員が心を込めて手作りしてくれたプライスカードが、こともあろうにゴミを間違えられて清掃業者に持ち去られてしまうというハプニングが!

それでもその女性社員は文句ひとつ言わず、超特急で同じものを作ってくれました。

ありがとう!! 君は百貨店社員の鏡だ!!

そして会期がはじまり、予想どおり昨年と比べると客足は鈍い状態。

それでも、第1回よりは数字がいい。

特にクリエイター系のショップは、第1回から第2回、そしてこの第3回と、どこも順調に数字を伸ばしています。

和ものファンに向けてのこの発信方向性は間違っていない!!

そう信じながらも、やはり全体的な売上がかなりダウンしてしまっているので、お店のお偉方たちは渋い表情です……。

結局、1週間合計の数字は芳しくなく終わり、私たちは「それ見たことか」といった周囲からのお叱りを全身に浴びる結果となってしまいました。

それでも話題性は十分にあり、和ものファンの拡大には貢献できたと自負しております。

さて、来年は果たしてどうなるのか?

開催できるのなら、次はどんな手で巻き返してやろうか……と普通なら考えるのですが、ここで私は別の決心をしていました。

年内で「百貨店を辞めよう」と。

実は前年、私とともに『和印マーケット』を立ち上げた私の元上司(現・弊社社長)が夢を追いかけるために退社しておりました。

そして私も挑戦したいことがあったため、この年をもって百貨店稼業に別れを告げることにしたのです。

そして16年の月日が流れ、ブログNo.2でお伝えした運命の瞬間へと歴史は続き、『和印ストリート』が誕生することになります。

ここからは「インターネット」という市場での活動となりますが、初志は変わらず「和の楽しさ」を広く伝えてもっともっと和ものファンを増やしていく、ということです。

早い時期に「リアルイベントの開催」も視野に入れていきます。

そしていつか、街を歩く人のせめて3割ほどが着物姿となり、「珍しいねぇ」という目ではなく「オシャレな着こなしだねぇ」という目で着物姿を見てくれる日が来ることを夢見て……。

<この項 終わり>